2014年

4月

03日

木

木彫 不動明王 1

これから不動明王を彫るために、榧(カヤ)を使います。

八世紀後半(奈良時代)から十世紀(平安時代)にかけての主要な一木造りの仏像は圧倒的にカヤが多かったようです。

1998年のMUSEUM No.555には、実物の部位から採取された試料の電子顕微鏡および光学顕微鏡観察に基づく木材樹種識別結果が報告されており、奈良の唐招提寺の如来立像、十一面観音立像、伝衆宝王菩薩立像、伝薬師如来立像等、大安寺の十一面観音立像、聖観音立像、伝馬頭観音立像、広目天立像等、神護寺の薬師如来立像、元興寺の薬師如来立像の17 体の全てがカヤ材だったそうです。

カヤという材は均質かつ緻密で甘いような香りと光沢があり、個人的に好きな樹種です。碁石や駒を打つのに塩梅が良いようで碁盤や将棋盤の材料として多く使われておりますので、普段目にする機会があるかもしれません。

淡黄色で木目は目立たずも存在感がありとても美しいものです。これから徐々に彫り出していくわけですが、自分としても仕上がりが楽しみです。

2014年

6月

13日

金

西川林業 飯能吾野

昨日、埼玉県飯能市で開催された地域活性化のための講演会へ行って来ました。

タイトルは地域を学ぶ講演会 第一回市民公開講座「飯能の輝く三十年先を考える」、主に飯能の林業についての話です。

講師は東京農業大学教授 木村俊昭氏と、ゲストとして関東農政局長 末松広行氏。

実際に拝聴して、タイトルなどから受けた印象よりずっとわかりやすく面白く感じ、そのまた一方で考えさせられました。

表面的でなく深いところで何を考えるべきなのか、先を考えて行動する意識を皆で持つことが重要だと感じました。こういったところで良いリーダーも必要ですし、いろいろな考えがある中で進む方向を決め、理解してもらうということは本当に大変です。

中でも、先を考えるというところで子供たちの教育のためのキッズベンチャー(子供の頃からまずは身近な地域、社会のことを知るための取り組み)という、自分たちで役職を決め、「何をしたいか」「そのためにはどうするのか」を考え、地元の会社を回り、教えてもらいながら学んで行く授業や、地元の人を講師に親も祖父も一緒になって授業を受ける。というような活動はとても意味のあることだと思いました。

2014年

8月

23日

土

大国主 像 木彫

完成

神話の中の一場面で、兎を助ける様子をあらわしている島根県出雲大社の大国主像を参考にしてあります。

独特の服装と美豆良(みづら)と言われる顔の横で髪を束ねた格好をしています。

ご注文により大刀を手にして前へ踏み出そうという格好で彫ってあります。

高さ23cm

クスノキ材

2014年

9月

27日

土

不動明王 1

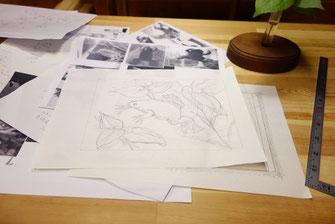

本体と光背、台座に必要な材料を選び木取りをしました。

本体は輪郭に沿って帯鋸で落としておきます。

機械を掛けていくに従い甘いような芳香が立ち籠めます。荒く挽かれた表面に日焼けと埃等でくすんだ角材が、綺麗な黄色い木肌が出て来ます。

2014年

10月

11日

土

フォークリフト

いよいよフォークリフトのシリンダーからのオイル漏れがひどくなって来ました。

傾きを調整する左右のシリンダー部分からの漏れで、停めておくだけでも溜まるほどです。

1980年10月式、自重1540kgトヨタ製で、思っていたよりは新しいと思いましたが三十四年経っているのでかなりの旧式です。タイヤはひび割れ、溝は摩耗でツルツル、ほとんど使わない状態でしたがいざ使うときに危険なので要修理です。

2014年

10月

17日

金

不動明王 4

カヤの木は削り易い方ですが、この光背のように木口が多くある時はなかなか大変です。垂直に突いた際に裏で欠けないようにあらかじめ裏からは面を取っておきます。

2014年

11月

27日

木

不動明王 5

一つのものを完成させるまでにそのものと向き合っている時間は本当に長い。こうやって手の中で彫り進めて行くうちに思いが入るということはあると思います。

面白いもので同じ図案で彫ったとしても人が違えば同じにはなりません。それぞれの個性と解釈で違った作品になります。同じ人が彫ったとしても良く似てはいるものの全く一緒ということはなく、そもそも素材の木自体が同じものはありません。

2014年

11月

30日

日

不動明王 制作 6

顔の彫りが済んだところです。両目を開き、両狗牙上出で牙を上唇の上に出している形です。まだ眼を入れていない状態ですが完成像が見えると思います。

辮髪を左肩に垂らしているため顔を彫り上げると同時に髪、冠、首周りを仕上げます。

2014年

12月

12日

金

昔話は聞くもの

先日、親類と家で酒を飲んでいた時の話。

自分は仕事終わりの途中からの参加、祖父母とそのいとこのオジの話を聞きながら食事をする格好でいました。

自然と昔話になり、先祖のことからこの地域の変遷、子供時分のことなど話は膨らみます。最近生まれたような人からは想像出来ないような話でとても興味深く考えさせられました。その時を生きていた人の実体験ですから聞くべきことです。

その中の一つで、そのオジが子供の頃のこと。近くに「蛇塚」というところがあり、蛇塚というだけあって本当に蛇が多く出て嫌だったという話。一歩進むごと、一メートル行くごとに次から次へと出てくる。五十メートル進むのに何十匹も出たと言っておりました。そもそもそんな広範囲の場所があったのか、酔払っていますし昔の話、話半分から八分の一、鵜呑みには出来ませんがとても面白い。

そしてそこから話は蛇のことになり、そこで「セヨリ」という言葉を聞きました。耳慣れない言葉でなんだろうと思っていると、どうも春頃に蛇が交尾のためにうじゃうじゃと集まっている様子のことを言うようでした。

どういう字を書くのか、方言なのかはわかりませんが自分の親も知ってはおりませんでした。

この辺りは山間部なので蛇は出ますが昔よりは見る機会は少ないでしょうし、蛇の交尾となると尚更です。祖父母も一回見ただけということでした。そのことを指す様子自体見ることが無いのですからセヨリという言葉は使われることも無く消えようとしている。死語が増えて行くのはとても悲しい気持ちです。そう遠く無い時代の話なので尚更でしょう。

もう八十のそのオジが言っておりましたが、俺のお祖父さんが良くいろいろと話をしようとしても子供にとってみればそんな面白くない話など聞きたくないし、後で後でと聞かずにいたんだが、今となっちゃあわからないことを色々と知っていたんだろう、教えておこうと思ったんだろうと話しておりました。

確かに自分でも思い当たる節は多々あります。また聞けば良いと聞かず終いでわからなくなることが沢山あるでしょう。ただそれではあまりに寂しく情けない、改めて聞いておくべきだと思いました。

2014年

12月

14日

日

不動明王 制作 8

台座に花菱の地紋を彫り込みます。小さく狭い範囲なので彫りにくいですが彫り方は一緒です。

同じ文様の繰り返しなので順番に小刀を入れていきます。

2014年

12月

28日

日

不動明王 六波羅密寺 開眼法要

先日、京都 六波羅密寺様で施主様と一緒に不動明王の開眼法要をして頂きました。

空也上人像や平清盛像、地蔵菩薩坐像など一度は見たことがあるであろう有名な仏像が数多く安置されているお寺で平家ゆかりの地でもあります。